1. はじめに:国際輸送と梱包の重要性

世界中と取引が可能になった現代、「製品を海外で販売したい」「海外から部品を輸入したい」という企業が増えています。しかし、海外との取引には国内取引とは異なる様々な障壁が存在します。その中でも見落とされがちなのが「輸出梱包」の重要性です。

「輸出梱包って国内向けの梱包と何が違うの?」

「保税地域って何?輸送コストを減らせるの?」

こういった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

「輸出梱包って国内向けの梱包と何が違うの?」

「保税地域って何?輸送コストを減らせるの?」

こういった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

実は、輸出に適した梱包を行わないと、せっかくの製品が破損したり、最悪の場合は輸入国の検疫で止められてしまったりするリスクがあります。

日本は世界的に見ても荷扱いが丁寧と言われていますが、海外では荷扱いが雑な国も多く存在します。

そのため、輸送する商品に適した梱包を行うことは、国際輸送において非常に重要なのです。

本記事では、90年以上の業界経験を持つ専門家の監修のもと、輸出梱包の基礎知識から種類、手続きの流れまで、国際輸送を成功させるために必要な知識を網羅的に解説します。国際貿易に挑戦する企業の皆様の参考になれば幸いです。

2. 国内梱包と輸出梱包の違い

輸送距離と荷役回数

国内梱包と輸出梱包の大きな違いは、まず輸送距離と荷役(荷物の積み下ろし)回数にあります。

国際輸送は、国内の宅急便などと違い、輸送が長距離に渡ったり、積替えの回数が増えたりします。

例えば、ある製品を日本から欧州に輸出する場合を考えてみましょう。

工場から出荷された製品は、トラックで国内の港に運ばれ、そこでコンテナに積み込まれます。

その後、船で海を渡り、欧州の港に到着。

そこからまた陸送されて最終目的地に届けられます。この間、製品は何度も積み替えられ、様々な環境に晒されることになります。

このような長距離輸送と複数回の荷役を経ても製品が無事に届くよう、輸出梱包では丁寧でルールに則った梱包が必要になるのです。

安全性と保護機能の違い

輸出梱包のもう一つの大きな特徴は、安全性と保護機能の高さです。

輸出は船舶や航空機を利用するため、国内に比べて様々な環境リスクにさらされます。

例えば、海上輸送の場合は、潮風によって製品が錆びるリスクや、輸送時の寒暖差による結露で錆びが発生するリスクがあります。

また、航空輸送では急激な気圧変化や温度変化に晒されます。

そのため、輸出梱包では防錆加工を施したり、防湿包装を行ったりと、国内梱包よりも高度な保護機能が求められます。

また、貨物の重量や形状に応じて、適切な梱包方法を選択することも重要です。

さらに、国内梱包では見られない「検疫対策」も輸出梱包の大きな特徴です。

特に木材梱包材を使用する場合は、国際基準に則った熱処理や燻蒸処理が必要になります。

これについては後ほど詳しく解説します。

輸送に適していない簡易梱包は、単に貨物にダメージを与えるだけでなく、納期遅延、保険求償の対応、代替品の出荷などの二次的な問題も引き起こします。

結果として、当初節約したかった費用よりも大きなコストがかかる可能性があります。

3.輸出梱包の種類とその特徴

輸出梱包には様々な種類があり、輸送する製品の形状、重量、特性に応じて最適な梱包方法を選択する必要があります。

ここでは主要な輸出梱包の種類とその特徴について詳しく解説します。

密閉木箱梱包(ケース梱包)

密閉木箱梱包は、合板で六面を囲み、密閉された木箱のように梱包する方法です。機械や金属類などの重量物から、雑貨などのカートン物まで、貨物の大きさや重さを問わず幅広く用いられています。

密閉木箱梱包の主な特徴は以下の通りです。

- 密閉されているため防水や防湿に優れている

- 圧力や衝撃による貨物の損傷を防ぐことができる

- 輸送中に脱落の恐れがある小物類にも有効

- 盗難防止の効果もある

ただし、木材を使用するため、後述する国際基準ISPM No.15に則った消毒処理(熱処理または燻蒸処理)が必要です。

精密機械・産業機械など様々な機械・貨物に対応

すかし木箱梱包(クレート梱包)

すかし木箱梱包(クレート梱包)は、木を格子状に組み合わせ、隙間が開いた木箱のように梱包する方法です。

すかし木箱梱包の主な特徴は以下の通りです。

- 外装から中身を確認できるため、在庫管理や税関検査の際に便利

- 防水などが必要なく、局部的な保護で十分な場合に適している

- 木材の使用量が少ないため、密閉木箱梱包よりも軽量

- ケース梱包同様、様々な貨物の梱包に幅広く採用されている

- 中身を確認できるため、貨物の重心位置が確認しやすく荷扱いが比較的安全

こちらも木材を使用するため、国際基準に則った消毒処理が必要です。

LVL梱包(単板積層材梱包)

LVL(Laminated Veneer Lumber、単板積層材)梱包は、近年注目されている輸出梱包の一つです。LVLとは、丸太を約2mm〜4mmの厚さにかつら剥き(スライス)した木材を、積層・圧着して作られる合板です。無垢の木材に特有の乾燥による収縮・反り・割れ等の変化が起きにくい特性を持っています。

LVL梱包の主な特徴は以下の通りです。

- 無垢の梱包材に比べて含水率が低く、カビの発生を大幅に低減できる

- 国際基準で「非木材」に分類されるため、燻蒸処理や証明書の発行が不要

- 無垢の木材に比べて変形が少なく、梱包の形状が安定している

- ISPM No.15表示の有無によるトラブルを回避できる

従来の木材梱包と比較すると、LVL梱包は燻蒸処理のプロセスを完全に省略できるため、輸出プロセスが簡略化されます。特に医療機器、食品機械、精密機械など、衛生面に配慮が必要な製品の輸出に適しています。

初期コストは従来の木材梱包より高くなる傾向がありますが、燻蒸処理や証明書発行のコストと時間を省けること、トラブルリスクの低減、製品の保護性能の高さを考慮すると、総合的なコストパフォーマンスは優れていると言えます。

スチール梱包

スチール梱包は、スチールによって密閉箱状に梱包する方法です。木箱と比べて容積を小さくできるので、輸送効率を上げることができます。

スチール梱包の主な特徴は以下の通りです。

- スチールは木材の約16倍の強度があるため、薄く作製でき全体の容積を木箱梱包より小さくできる

- 大型貨物や重量物の梱包に適している

- 検疫処理が不要

- 溶接して作るため、木箱と比べて一度作ってしまうと微調整が難しい

スチール梱包には大型貨物や重量物を搭載するSS-BOXと、比較的軽いものを搭載するSS-Containerがあります。

また、透明で中身を外から確認することができる透かし箱タイプもあります。

パレット梱包

パレット梱包は、貨物が入った箱を複数固めてパレットに組み付ける梱包方法です。人力で荷役可能な小さめの貨物に用いられることが多いです。

パレット梱包の主な特徴は以下の通りです。

- フォークリフトでの荷役が容易

- 段ボールケース(カートン)・紙袋・ドラム等の個装された貨物を積み付けられる

- 荷崩れ防止のため、ストレッチフィルムやPPバンド等で固定するのが一般的

- 軽量貨物の輸送に適している

パレットの種類は様々あり、木材パレット、プラスチック製パレット、スチール製パレットなどがあります。木材パレットは熱処理が必要ですが、プラスチック製パレットはその必要がありません。

ただし、プラスチック製パレットはサイズが少なく、スチール製パレットは高価という特徴があります。

スキッド梱包

スキッド梱包は、スキッド(腰下盤)を土台として、ボルト・ナット・ベルトなどで製品をスキッドに固定する梱包方法です。側・棲・天井を使用しない梱包方法なのでコストメリットが最大の特徴です。

海上コンテナを密閉木箱の様な梱包箱として利用するので、梱包資材の削減が出来ます。貨物が衝撃による破損の小さい場合や、クレーン荷役を行わない場合に多く用いられます。

スキッド梱包の主な特徴は以下の通りです。

- 複数本のスキッド(滑材)上にヘッダ・負荷材を配置し、その上に製品を載せて固定

- 棲・側・天井をなくすことで、軽量化、簡素化が図られコストダウンに寄与

- 側面や天井がないため、コンテナ内での段積みはできない

- LCL(Less than Container Load、混載輸送)の場合は船会社から請求される運賃が高めになることがある(高積が出来ない為)

なお、パレットとスキッドは混同されがちですが、一般的に両面に板面があるものをパレット、製品に直接下駄をつけたものや、大型や重量のある貨物用の板材ではなく、角材を井桁(いげた)状に組んだものをスキッド(腰下盤)と呼んでいます。

フレーム、大型ロール、中古機械・鋼材 など

強化ダンボール梱包

強化ダンボール梱包は、パレット梱包よりも強固な梱包が必要な場合に用いられることが多いです。

パレットを基礎にして、強化ダンボールで側面、天井を覆う形になります。 強化ダンボール梱包の主な特徴は以下の通りです。

- 軽量なので作業性が良く、到着後の開梱も容易

- 強化とはいえダンボールなので、水濡れには注意が必要

- 重量物には三層構造の強化ダンボールを使用することもある

バンドル梱包

バンドル梱包は、貨物同士をバンドルを用いて結束させる梱包方法です。貨物が堅牢で衝撃による破損の恐れが小さい場合に用いられます。

バンドル梱包の主な特徴は以下の通りです。

- 主に細長い貨物を運ぶ際に採用される

- パイプや鋼材など、ダメージを受けにくく、これから加工される資材などに適している

- 梱包材の使用量が少なく、コスト効率が良い

鋼管、パイプ、鉄骨など

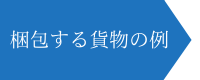

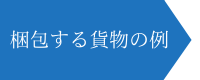

バリア梱包

バリア梱包(防湿バリアがけ)は、海上輸送特有の環境リスクから貨物を守るための梱包方法です。海上輸送は気温差が大きく、また高い湿度にさらされやすいため、金属製品などを湿気や錆から守りたい時に使用されます。

バリア梱包の主な特徴は以下の通りです。

- バリア材で貨物を覆い、空気を抜いて内部の水分を排出する

- 透明バリアであれば税関検査でバリアを剥がさなくても中身を確認できる

- バリアで密封状態にした後、通常はケースやクレート、スキッドなどにさらに梱包する

その他梱包方法

上記以外にも、ベア(Bare)と呼ばれる何も梱包していない裸の状態での輸送方法もあります。大型機材等、梱包ができないほど大きな製品はベアの状態で輸送されることがあります。

このように、輸出梱包には様々な種類があり、輸送する製品の特性や予算、輸送方法などを考慮して最適な梱包方法を選択することが重要です。専門家のアドバイスを受けながら、製品に最適な梱包方法を検討しましょう。

4. 輸出梱包の際に覚えておきたいポイント

輸出梱包を行う際には、いくつか重要なポイントがあります。

適切な処理や表示を行わないと、輸入国で荷物が止められたり、荷役中に事故が起きたりするリスクがあります。

ここでは、輸出梱包の際に覚えておきたい重要なポイントについて解説します。

熱処理/燻蒸処理について

木材梱包材に病害虫が付着し、輸入国に病害をもたらすことを予防するために、貨物を輸出する際には適切な処置をすることが求められています。

これは国際基準ISPM No.15「国際貿易における木材こん包材の規則」で定められており、多くの国(EU、米国、カナダなど80カ国以上)がこの基準を採用しています。

処理方法には以下の2つがあります。

熱処理(HT)

- 加熱室に入れ、材芯温度を含む断面全体を摂氏56度以上で30分間以上加熱する方法。

臭化メチル燻蒸処理(MB)

- 温度別(木材・大気温度10℃以上)の最低CT値(薫蒸時間24時間以上、ガス濃度×時間の積)および24時間後の最低最終濃度が規定に沿って処理される方法。

いずれかの方法で処理された木材には、消毒済みであることの証として、承認マークがスタンプされます。

この承認マークのスタンプがない木材梱包材は輸出できないので注意が必要です。

もしスタンプの押し忘れがあった場合は、処理を行ったところに返送してスタンプを押してもらうか、処理をした方にスタンプを押しに来てもらう必要があります。

下駄(フォークリフト対応)について

重量や形状がアンバランスの貨物は、下駄(フォークリフトの爪をさせるための部分)の向きや位置が大切になります。

例えば、縦50cm、横600cmの貨物があるとします。下駄が辺の長い横方向に設置されていて、横からフォークの爪をさすことができない場合、縦方向から爪を入れることになります。しかし、この場合フォークの爪が貨物の一部分にしか届いておらず、安定して持ち上げることはできません。

貨物を安全に取り扱うためにも、特殊な形状の貨物の場合はフォークを指す位置について予め考えておくことが重要です。

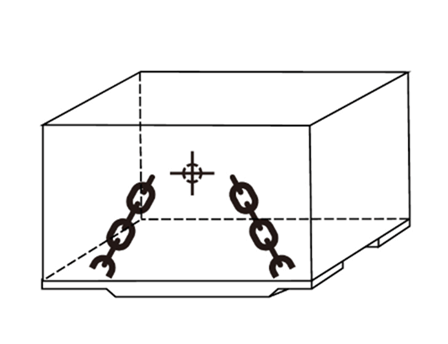

重心位置マークの重要性

ケース梱包された貨物には、重心位置マークが梱包容器の側面・棲面・天井面に貼り付けられることがあります。これは貨物の重心がどこにあるのかを示すマークで、安全な荷役のために非常に重要です。

ケース梱包されていると中の製品を見ることができないため、どんな形状なのか、また重心が偏っているか知ることができません。そのため、安全に貨物を取り扱ってもらうために梱包したケースにこの印をつけるのです。

一般的に、このマークがない貨物は真ん中を重心として考えますが、実際の重心が大きく偏っていると、荷役中に転倒するなどの事故が起きる可能性があります。

吊り上げポイントについて

スキッドやベアの場合は、荷扱いのために図面で重心がわかる資料をもらう場合もあります。また、吊り上げないと荷役できないような重量物は、吊りポイントのマークが入っている場合があります。

これは重心を計算しているのはもちろん、吊り上げた際に箱が破損しないよう吊り上げるポイント部分のみ強度を上げているために印としてつけています。適切な位置で吊り上げないと、貨物や梱包材が破損する恐れがあるため、このマークは非常に重要です。

これらのポイントを押さえることで、輸出梱包のリスクを大幅に減らすことができます。特に国際輸送では、一度出荷してしまうと修正が難しいため、事前の準備と適切な表示が非常に重要です。

5.パレットの種類と特徴

パレットは輸出梱包において非常に重要な役割を果たします。ここでは、様々なパレットの種類とそれぞれの特徴について詳しく解説します。

木製パレット

木製パレットは世界で最も広く使用されているパレットです。比較的安価で入手しやすく、積荷が比較的すべらない、補修が簡単であるなどの利点があります。

また、前述の通り、国際輸送では病害虫対策として、ISPM No.15の基準に則った消毒処理(熱処理または燻蒸処理)が必要です。

LVL(合板)パレット

LVL(合板)パレットは、薄い板を複数枚張り合わせた「LVL・合板」を使用して製造されたパレットです。合板パレットの最大のメリットは、国際基準ISPM No.15における規制の対象外となっており、「熱処理」「燻蒸処理」が不要なことです。

これは合板が「LVL・木材」ではなく「加工木材品」として扱われるためです。

プラスチックパレット

プラスチックパレットは、着色が自由で、積荷を傷めることも少なく、耐水性に優れており、衛生的です。形状も自在で軽量という長所もあります。

また、木材パレットのように検疫処理が不要なため、国際輸送においても手続きが簡略化されるメリットがあります。 ただし、デメリットとしては、破損した場合は再生が難しく、廃棄処分になることが挙げられます。また、木製パレットと比べると一般的に価格が高めです。

紙パレット(ファイバーボード製、段ボール製)

紙パレットは、ファイバーボードや段ボールで作られたパレットです。強度の面では他の材質よりも劣りますが、環境に優しく省資源という観点から開発が進んでいます。

国際輸送においては、1回限りの輸送(ワンウェイ)に使用されるのが一般的です。軽量で処分が容易なため、返送の必要がない場合に適しています。

金属パレット(鋼製、アルミ製)

金属パレットは、鋼やアルミニウムで作られたパレットです。強度、耐久性、造形の自在性などの点が優れています。

ただし、欠点として比較的価格が高いことと、一般的に重量が重くなることが挙げられます。また、補修が容易でなく、貨物の種類によってはすべり易いこともデメリットの一つです。

それぞれのパレットにはメリット・デメリットがあるため、輸送する貨物の種類や重量、輸送経路などを考慮して最適なパレットを選択することが重要です。特に国際輸送では、輸入国の規制にも注意が必要です。

6. 輸出手続きの流れと関税手続き

輸出梱包と並んで理解しておきたいのが、輸出手続きの流れです。ここでは、保税蔵置場、通関手続き、外貨輸送などの基本的な概念と流れについて解説します。

保税蔵置場とは

保税蔵置場は、関税法が定める「保税地域」の一種です。保税地域は、法の規制により、貿易秩序維持、関税徴収の確保を図るとともに、貿易の振興及び文化の交流などに役立てることとされています。

保税蔵置場は、外国貨物の蔵置(保管)が行える地域として、税関長が許可した場所です。税関長から蔵置の承認をもらってから原則2年蔵置することができ、延長も可能です。重要なのは、蔵置中は関税や消費税がかからないという点です。

近年では、AEO制度(Authorized Economic Operator、認定事業者制度)における特定保税承認者として承認されている事業者も増えています。これにより貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整っているので、貨物を安全・安心に蔵置できるというメリットがあります。

通関手続きの基本

貨物を輸出しようとするときは、税関に輸出申告を行い、貨物につき必要な審査・検査を経て、その許可を受けなければならないと関税法で定められています。原則として貨物を保税地域に搬入したあと行われる一連の手続きを輸出通関手続きといいます。

輸出通関手続きは、貨物の輸出者が、その申告にかかる貨物を入れる保税地域を管轄する税関に対して行います。ただし、貨物の輸出者から委任を受けて、通関業者が代理申告をすることも一般的です。

申告を行う際には、以下のような書類が必要です。

- 貨物の品名、数量などを記載した書類

- 貨物の内容がわかる書類(インボイス、パッキングリストなど)

- 関税法以外の法令で許可、承認等の輸出規制が行われている貨物を輸出する際の許可・承認書等

これらの書類内容を精査し、税関が必要な審査・検査を行い、問題がなければ正式な輸出許可となります。

外貨輸送と内貨輸送

外貨と内貨はそれぞれ外国貨物、内国貨物の略です。保税区を活用した輸送を検討する際に、これらの概念を理解しておくことが重要です。

本邦(日本)に到着した貨物は、一旦は保税地域に留め置かれます。このとき、貨物は入国していない扱い(外貨貨物)となり、承認等なしに輸送することができません。輸入通関での検査・審査が行われ、正式に許可された貨物が、国内貨物(内貨貨物)として輸送ができるようになります。

一方、輸出貨物においては、外国貨物となった貨物を、保税地域から船積み等の為にその他の保税地域へと外国貨物の状態を維持したまま輸送します。これを外貨輸送といいます。

輸出の流れにおいて、どのタイミングで通関手続きを行うか、どのように保税地域を活用するかを理解しておくことで、効率的な輸出プロセスを構築することができます。

7. 輸出梱包の手配方法と流れ

輸出梱包の手配方法は、輸送の形態によって異なります。ここでは、海上コンテナを利用した輸出方法を2つご紹介します。その方法とはFCL(フルコンテナロード)とLCL(レスコンテナロード)で、それぞれの場合における梱包の手配方法について解説します。

FCL(フルコンテナロード)の場合

FCLとは、1つのコンテナを1つの荷主が専有して使用する輸送形態です。FCLの場合、大きく分けて以下の2つの方法があります。

工場バン(Shipper's Pack)

輸出者の工場または倉庫へ空のコンテナをドレージ(短距離輸送)で運び込み、その場でバンニング(コンテナに貨物を詰め込むこと)してCY(Container Yard、コンテナヤード)まで運ぶ流れです。この場合、輸出者自身で梱包を行う必要があります。

倉庫バン(Forwarder's Pack)

一度トラックで貨物をフォワーダー(貨物輸送取扱業者)の倉庫に運び込み、そこでバンニングしてからCYへ運ぶ流れです。この場合、フォワーダー倉庫にて梱包を行ってもらうことができます。

FCLの場合、コンテナ内の全ての貨物が同一荷主のものであるため、梱包の自由度は比較的高いです。ただし、海上輸送の安全性や検検疫規制に則った梱包を行うことは依然として重要です。特に木材梱包材を使用する場合は、前述のISPM No.15の基準に従った処理が必須です。

LCL(レスコンテナロード)の場合

LCLとは、一つのコンテナに他の荷主の貨物と混載する輸送形態です。LCLの場合も、大きく分けて以下の2つの方法があります。

CFS直搬

輸出者の拠点からCFS(Container Freight Station、コンテナ・フレイト・ステーション)へ直接貨物を運び込む流れです。この場合、輸出者側で梱包を完了させておく必要があります。

CFS外貨搬入

一度フォワーダーの倉庫に貨物を運び込んでからCFSへ運ぶ流れです。この場合、フォワーダーの倉庫で梱包やシッピングマークの刷り込みなどをしてもらうことができます。

LCLでは、一つのコンテナに他の荷主の貨物と一緒に積み込まれるため、個々の貨物の保護や積み上げの必要性から、きちんと梱包がされていないとCFSで荷受けを受け付けてもらえないことがあります。特にスキッド梱包のように側面や天井がない梱包方法では、CFSでのデバンニング(コンテナから貨物を取り出すこと)後の破損リスクが高まるため、LCLの際には避けたほうが無難かもしれません。

このように、梱包の扱いによって、直接港に運び込むべきか、フォワーダーの倉庫を経由するべきかが変わってきます。特に初めて輸出を行う場合や、特殊な貨物を輸出する場合は、専門のフォワーダーに相談することをお勧めします。

9.まとめ:安全な国際輸送のために

本記事では、輸出梱包の基礎知識から種類、手続きの流れまで、国際輸送を成功させるために必要な知識を解説してきました。最後に、安全な国際輸送のために押さえておくべきポイントをまとめます。

まず、国内梱包と輸出梱包の大きな違いは、輸送距離と荷役回数、そして安全性と保護機能の高さにあります。国際輸送では、長距離輸送と複数回の荷役を経ても製品が無事に届くよう、丁寧でルールに則った梱包が必要です。

輸出梱包には様々な種類があり、輸送する製品の特性や予算、輸送方法などを考慮して最適な梱包方法を選択することが重要です。密閉木箱梱包、すかし木箱梱包、スチール梱包、パレット梱包、スキッド梱包、強化ダンボール梱包、バンドル梱包、バリア梱包など、それぞれに特徴があります。

また、輸出梱包を行う際には、熱処理/燻蒸処理、下駄(フォークリフト対応)、重心位置マーク、吊り上げポイントなど、いくつかの重要なポイントに注意が必要です。特に木材梱包材を使用する場合は、国際基準ISPM No.15に則った消毒処理が必須です。

輸出手続きの流れでは、保税蔵置場、通関手続き、外貨輸送と内貨輸送などの基本的な概念を理解しておくことが重要です。また、FCL(フルコンテナロード)とLCL(レスコンテナロード)それぞれの場合における梱包の手配方法も異なります。

国際輸送は最適な梱包が必要不可欠です。適切な梱包はダメージリスクを最小限に抑え、安全に輸送するために非常に重要です。また、梱包によっては貨物の容積が想定よりも大きくなる場合があるため、コンテナに収納できる個数が実績と異なる可能性も考慮する必要があります。特殊な梱包や燻蒸処理には時間を要するため、余裕を持ったスケジュールで船積み日を決めておくことも大切です。

グローバル化が進む現代において、国際輸送の重要性はますます高まっています。本記事で解説した知識を活かし、安全かつ効率的な国際輸送を実現してください。適切な輸出梱包は、単なるコストではなく、貴社の製品と信頼を守るための重要な投資なのです。